障がい者雇用の推進にあたり、企業が直面する課題の一つが「合理的配慮」の実践です。

合理的配慮とは、障がいのある方が職場で他の従業員と同等に働けるよう、業務や環境を適切に調整する取り組みを指します。

障がいの特性に応じて職場環境や業務を調整することで、社員が力を発揮しやすくなります。

本記事では、障がいの種別に応じた具体的な合理的配慮の事例と、導入にあたって押さえておきたいポイントを整理しました。

⭐↓合理的配慮についてのその他詳しい記事はこちら↓⭐

採用に踏み出す前に知っておきたい「合理的配慮」とは

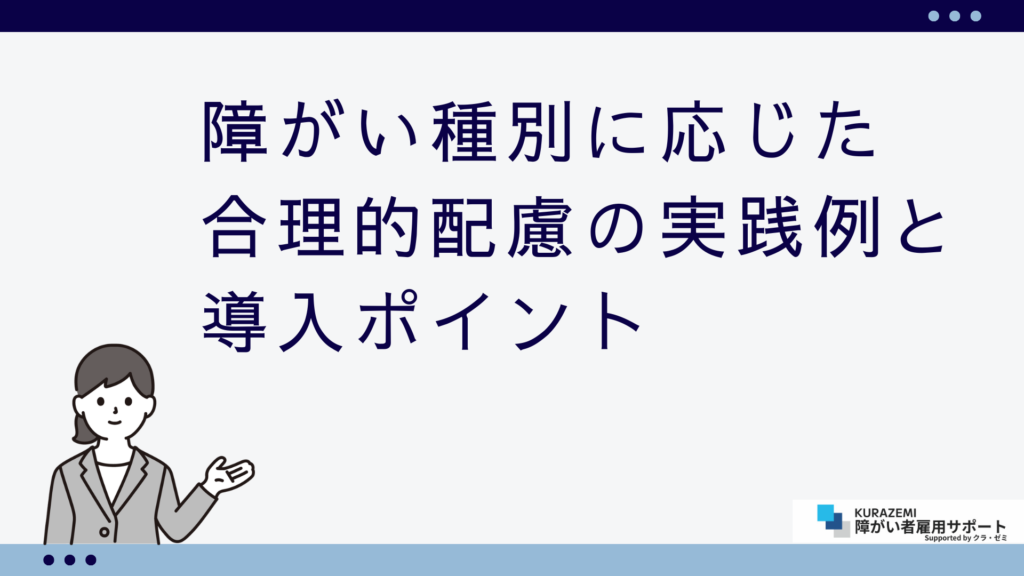

①身体障がいに対する配慮

肢体不自由の方には、移動や作業環境の調整が有効です。

具体的には、段差解消やスロープ・エレベーターの設置、通路幅の確保、作業台や机の高さ調整、重量物運搬の補助器具の活用などが挙げられます。

視覚障がいの方には、情報アクセスの保障が重要です。

文書資料を電子データで提供したり、読み上げソフトや拡大読書器、点字ディスプレイを活用したり、会議資料を事前に共有することが効果的です。また、職場レイアウトを固定することも配慮の一つです。

聴覚障がいの方には、コミュニケーション支援が必要です。

筆談やチャットツールの活用、手話通訳や要約筆記の導入、光や振動による通知、オンライン会議の字幕機能の活用などが挙げられます。

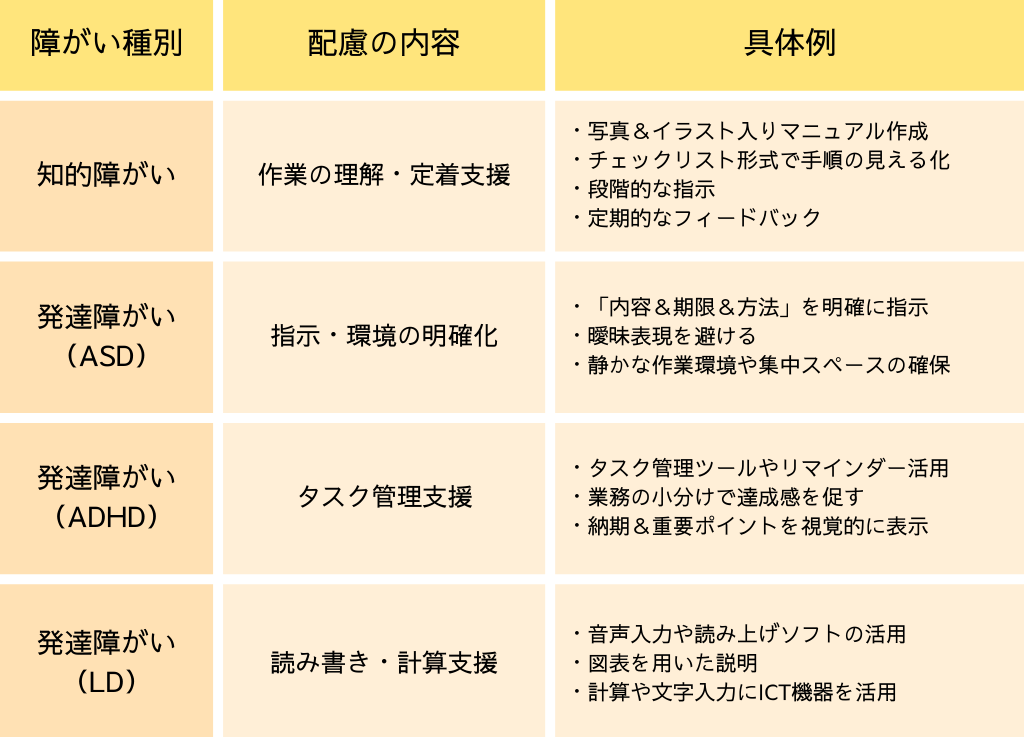

②知的・発達障がい

知的障がいの方には、作業内容の理解・定着支援が有効です。

写真やイラスト入りのマニュアルを作成したり、チェックリスト形式で手順を見える化したり、段階的な指示と定期的なフィードバックを行うことで、業務の定着をサポートします。

発達障がい(ASD)の方には、指示や環境の明確化が重要です。

指示は「内容・期限・方法」を明確にし、曖昧な表現を避けることが効果的です。また、静かな作業環境や集中スペースの確保も配慮になります。

発達障がい(ADHD)の方には、タスク管理の支援が有効です。

タスク管理ツールやリマインダーを活用し、業務を小分けにして達成感を得やすくしたり、納期や重要ポイントを視覚的に表示したりすることが推奨されます。

発達障がい(LD)の方には、読み書き・計算の支援が重要です。

音声入力や読み上げソフトの活用、図表による説明、計算や文字入力にICT機器を導入することが効果的です。

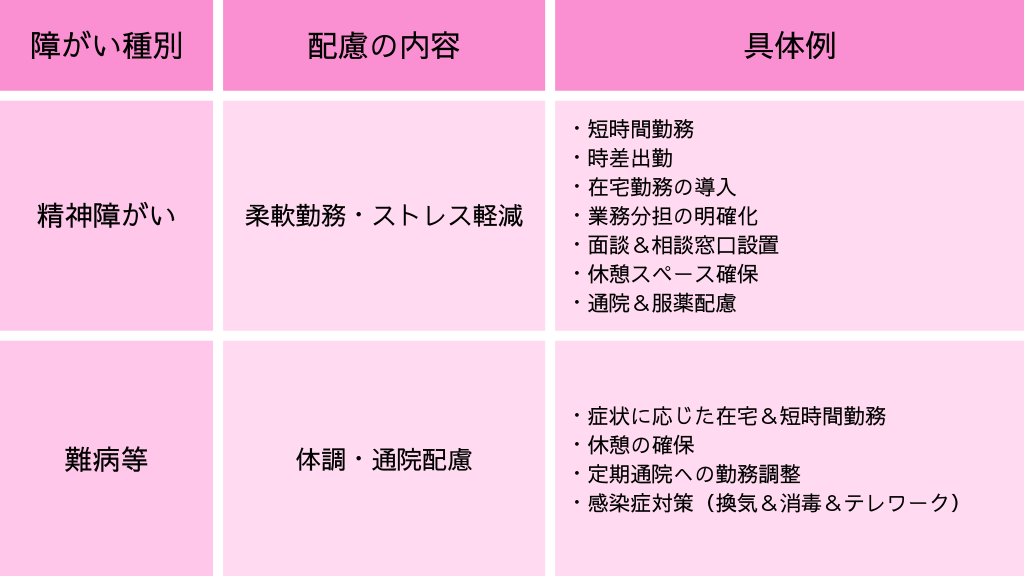

③精神障がい・難病等

精神障がいの方には、柔軟勤務やストレス軽減の配慮が有効です。

短時間勤務や時差出勤、在宅勤務を導入したり、業務分担を明確化したりすることで負担を軽減できます。さらに、面談や相談窓口の設置、休憩スペースの確保、通院・服薬への配慮も重要です。

難病等の方には、体調や通院に応じた配慮が必要です。

症状に応じた在宅勤務や短時間勤務の導入、休憩の確保、定期通院への勤務調整、感染症対策(換気・消毒・テレワーク)などが挙げられます。

導入のポイント

合理的配慮を職場に導入する際は、次のステップを意識すると効果的です。

✅ 社員一人ひとりの業務上の課題を把握する

✅ 障がい特性に応じた配慮内容を個別に検討する

✅ 関係者に配慮内容を周知し、職場全体で支援体制を整える

✅ 定期的に配慮の効果を確認し、必要に応じて改善する

まとめ

合理的配慮は「特別扱い」ではなく、すべての社員が能力を発揮できる職場づくりの一環です。

法律で定められた“義務”であると同時に、企業の採用力・定着率を高める鍵にもなります。

障がいのある方への合理的配慮は、企業の誠実さや持続的な成長を示す大切な取り組みです。

しかし、「どのような配慮が必要なのか」「現場でどう実践するのか」といった点で悩む企業は少なくありません。

当社では、障がいの種類や特性に合わせた具体的な配慮内容を整理し、実践につなげるサポートを行っています。

もし自社での取り組みに迷いがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

⭐ 障がい者雇用に関するご相談はこちらから ⭐

053-488-4300(祝日除く平日9:00~18:00)

どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。

経験豊富なスタッフが、ご本人やご家族の状況に寄り添いながら、丁寧に対応いたします。